Spätestens seitdem Vanlife der Instagram-Trend schlechthin ist, sind DIY-Campingbusse Sehnsuchts-Projekte vieler. Der Bus-Ausbau und alle anderen Arten des individuellen Wohnmobils gehören inzwischen zu den heiß begehrten Fahrzeugen. Klar, wer einen Van oder Transporter ausbaut, kann seine ganz persönlichen Vorstellungen vom idealen Reise-Fahrzeug vermutlich am besten umsetzen. So jedenfalls die Idee.

Zeit und Geld werden Sie für den Ausbau natürlich brauchen, aber reisen geht natürlich auch mit einem Campingbus, der nicht perfekt ausgebaut und fix und fertig ist.

Doch welche Dinge sollten Eigenbau-Fans bei ihrem Do-it-yourself-Projekt beachten? Wie ist das beste Vorgehen, Schritt-für-Schritt? promobil listet die wichtigsten Punkte vom Basisfahrzeug bis zur Küche auf – mit vielen wertvollen Tipps und Know-how für die einzelnen Stadien des Ausbaus.

1. Vorbereitende Planung

Vor dem Start in das Ausbauprojekt sind einige Fragen zu klären, damit Sie keine unangenehmen Überraschungen erleben. Dabei gibt es ganz offensichtliche, wie die Frage nach dem Budget, aber auch welche, an die man nicht gleich denkt – etwa die Frage nach dem nötigen Werkzeug. Aber der Reihe nach.

Der Ausgangspunkt aller Überlegungen sollte lauten: Wofür möchte ich das Fahrzeug nutzen? Nur für den Urlaub und das Hobby, oder soll es ein alltagstauglicher Bus werden? Dann sollte man sich überlegen, wie viele Personen in der Regel im Camper mitfahren und auch darin schlafen.

Wer das Fahrzeug in der kalten Jahreszeit nutzen möchte, muss mehr Sorgfalt und Material in die Dämmung stecken, als wenn es ein reiner "Sommercamper" werden soll. Wobei die Dämmung auch für einen kühleren Innenraum im Sommer sorgt.

Eine wichtige Frage für die Gestaltung des Innenraums ist zudem die bevorzugte Urlaubsweise. Fahren Sie meist auf Campingplätze mit kompletter Infrastruktur oder eher auf Stellplätze mit wenig Ausstattung? Oder möchten Sie gar möglichst frei in der Natur campen, wo es erlaubt ist?

Je mehr Autarkie die bevorzugte Urlaubsform erfordert, umso mehr Technik muss ins Fahrzeug. Beginnend von der Stromversorgung über genügend Wasser- und Gasreserven bis hin zur Küchen- und Sanitärausstattung.

2. Der Grundriss

Soll der Bus für ein bestimmtes Hobby genutzt werden, ist eventuell der Platzbedarf für ein sperriges Sportgerät und dessen Gewicht einzuplanen. Sind die Vorüberlegungen abgeschlossen, können Sie beginnen, erste Grundrissmuster zu entwerfen, um ein Gefühl für den Innenraum zu bekommen. Wenn Sie noch keine genaue Vorstellung davon haben, schauen Sie sich am besten unterschiedliche Modelle an, um eine Idee von den Möglichkeiten zu bekommen.

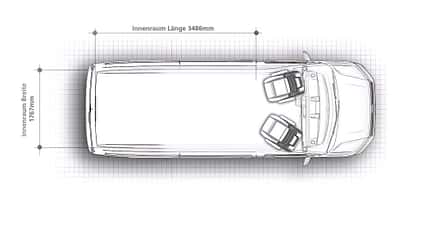

Nach Wahl des Basisfahrzeugs folgt anhand einer maßstabsgetreuen Zeichnung die Feinplanung. Wie beim Budget sollte bei der Bauzeit erfahrungsgemäß ein Puffer von zehn, besser 20 Prozent einkalkuliert werden. Wichtig zu klären ist es, wo der Ausbau stattfinden kann, wer bei schwierigen Arbeiten hilft und woher das passende Werkzeug kommt.

Wer ganz genau planen will, kann das mit einem 3D-Tool machen. Wer keine Erfahrung damit hat, muss sich aber etwas einfuchsen. Diese gibt es als kostenlose Versionen, dann meist im Browser. Zum Beispiel von Sketchup.

3. Basisfahrzeug

Es gibt im Wesentlichen zwei Arten von Basisfahrzeugen für das Projekt Selbstausbau: die großen Kastenwagen mit Stehhöhe, wie der Fiat Ducato, VW Crafter oder Mercedes-Benz Sprinter oder die niedrigen, kompakten Transporter, wie der VW T6.1, Mercedes-Benz V-Klasse oder Ford Transit Custom.

Der neue Ford Transit Custom ist mittlerweile ein beliebtes Basisfahrzeug, der neue Transporter von VW wird die gleiche Basis haben.

Die kleinen Busse haben den Vorteil, dass sie in Kombination mit einem Aufstelldach weitgehend alltagstauglich bleiben und dennoch vier Schlafplätze bieten können. Der begrenzte Innenraum verlangt jedoch Kompromisse beim Komfort. Die gängigsten Modelle stellen wir hier in der Übersicht vor.

In den großen Transportern gibt es Raum für feste Betten und einen Sanitärraum, was Komfort-, Autark- und Ganzjahrescampern entgegenkommt. Alle Kastenwagen-Basisfahrzeuge sind in verschiedenen Ausführungen mit und ohne Fenster und in unterschiedlichen Längen und Höhen auf dem Markt. Beliebte Basisfahrzeuge der großen Kastenwagen stellen wir hier vor.

Wer sich nach einem Gebrauchten als Ausbaubasis umschaut, wird nicht mehr ganz so günstig, wie in der Vergangenheit davonkommen. Besonders bei günstigeren Angeboten, muss ein genauer Blick sein, denn Reparaturen an der Fahrzeugtechnik können richtig ins Geld gehen. Sanierungsmaßnahmen wie etwa die Rostbeseitigung sollten noch vor dem Ausbau angegangen werden. Hinterher ist vieles komplizierter.

4. Aufstell- oder Hochdach

Die Entscheidung zwischen Flach-, Aufstell- oder Hochdach stellt sich vorwiegend bei den kompakten Bussen. Das Aufstelldach schmiegt sich flach auf die Karosserie, so bleibt das ganze Fahrzeug – trotz zusätzlicher Schlafplätze – oft noch unter der Parkhaushöhe von zwei Metern. Wie das der Profi macht, können Sie hier nachlesen.

Klappt das Dach samt Bett nach oben, gibt es innen eine gute Stehhöhe. Für ein Aufstelldach inklusive Bett sollte man bis zu 7.000 Euro einplanen. SCA, Reimo und Polyroof gehören zu den wichtigsten Anbietern. Da die Dächer oft nicht auf Lager liegen, gibt es längere Lieferzeiten, die es im Projektablauf zu berücksichtigen gibt.

Da bei Aufstelldächern nur ein Stoffbalg von der Umwelt trennt, sind sie eher nicht fürs Wintercamping geeignet. Zwar können spezielle Wetterschutzhauben teilweise helfen, aber mit einem serienmäßigen oder nachträglich aufgesetzten Hochdach wird der Ganzjahreseinsatz deutlich komfortabler. Hochdächer aus GFK gibt es unlackiert und ohne Bett ab rund 1.700 Euro. Der Bus bietet damit ständig Stehhöhe.

5. Fenster einbauen

Um Licht und Luft in den Campingbus zu bringen, sind Fenster nötig – klar. Aber sollte man lieber einen Transporter mit werkseitiger Verglasung – Kombi genannt – wählen oder die Fenster selbst einsetzen?

- Vorteil Serienfenster: Sie sind aus kratzfestem Glas, meist bündig in die Karosserie eingesetzt und man hat keinen Arbeitsaufwand damit.

- Vorteil nachträglich eingebauter Campingfenster: Sie sind doppelt verglast und damit isoliert, lassen sich meist öffnen und es gibt passende Fliegengitter und Verdunkelungen dazu.

Dabei unterscheidet man zwei Arten von Campingfenstern: sogenannte vorgehängte Fenster und Rahmenfenster.

Vorgehängte Fenster sind etwas günstiger und es gibt sie in größerer Auswahl an Formen und Größen. Ihr lichtes Fenstermaß ist bei gleichem Ausschnitt etwas größer als bei Rahmenfenstern und bei Regen schützt die geöffnete Scheibe durch den Überstand ringsum etwas besser vor eindringenden Tropfen. Die an einer Aluleiste außen eingehängten Scheiben sehen allerdings weniger elegant aus.

Die bessere Optik erkauft man sich bei den Rahmenfenstern durch ein gewisses Mehrgewicht und einen höheren Preis. Sie verursachen dafür aber auch weniger Windgeräusche und bieten einen etwas besseren Einbruchschutz. Die Preise liegen bei knapp 350 bis rund 600 Euro, je nach Typ und Größe. Die wichtigsten Fensteranbieter sind Polyplastic, Dometic, Seitz und Reimo.

6. Dachhauben

Wie bekommt man einen Campingbus im Sommer nach einem heißen Tag möglichst schnell kühl? Alle Fenster und Dachhauben öffnen und so die warme Luft abziehen lassen. Die Luken im Dach helfen aber nicht nur bei der schnellen Belüftung, sie tragen auch maßgeblich zum Raumgefühl bei. Deshalb sollten, je nach verfügbarer Dachfläche, mindestens ein bis zwei Stück eingeplant werden.

An der Sitzgruppe ein großes Dachfenster und im Schlafbereich eine kleinere Dachhaube – damit kommt man gut zurecht. Ist ein Bad vorgesehen, sollte hier eine kleine Haube (ab rund 100 Euro) oder zumindest ein Pilzlüfter nicht fehlen. Die Hauben werden samt einem auf die Dachform des Transporters abgestimmten Einbaurahmen in den vorbereiteten Ausschnitt gesetzt.

Dabei ist es besonders wichtig, genug und vor allem die passende Dichtmasse, wie zum Beispiel Dekaseal, einzusetzen, damit dauerhaft kein Wasser eindringen kann. Zu viel verwendete Masse nach einigen Stunden abtupfen und so einen sauberen Kleberand schaffen.

Dachhauben sind häufig die höchste Stelle am Fahrzeug und dem Fahrtwind voll ausgesetzt. Das sorgt nicht selten für störende Windgeräusche. Um diese zu reduzieren, können Dachspoiler vor der Haube helfen, die es je nach Größe ab 60 Euro gibt.

7. Dämmen

Die Dämmung ist wichtig für ein behagliches Raumklima und hilft bei der Vorbeugung gegen Rost. Denn an Wärmebrücken kann Feuchtigkeit kondensieren und auf Dauer der Karosserie schaden.

Es gibt diverse Materialien von der günstigen Mineralwolle über Kork bis zu flexiblen Schäumen. Bei offenporigen Dämmstoffen muss gewährleistet sein, dass keine Feuchtigkeit an das Blech der Karosserie gelangt. Das geschieht mithilfe einer sogenannten Dampfsperre, einer dünnen Kunststofffolie zwischen Außenwand und Dämmstoff.

Für Dach und Wände von Transportern eignen sich am besten wasserundurchlässige, flexible PE-Schaummatten. Sie lassen sich einfach zuschneiden und verkleben und passen sich der Form des Fahrzeugs perfekt an. Zur Dämmung der Bodenplatte ist ein steifer, druckfester Schaum ideal.

8. Bettkonstruktion

Bequem und erholsam schlafen – das ist eine Grundanforderung, die Reisende im Campingurlaub nicht missen möchten. Bei den kompakten Campingbussen muss aus Platzgründen häufig die Sitzbank – umgeklappt – als Schlafgelegenheit herhalten. Die gängigen Schlafsitzbänke sind entweder starr eingebaut oder können in einem Schienensystem an verschiedenen Positionen arretiert werden. Im Alltag sind Schlafsitzbänke normal nutzbare Gurtsitzplätze und werden nach dem Umbau mit ein paar Handgriffen zum Längsdoppelbett. Eine praktische Sache, doch mit über 3.000 Euro teuer.

Wer Aufwand und Kosten im Rahmen halten möchte, greift zu einer fest montierten Bank, die die Original-Befestigungs- und Gurtpunkte nutzt. Außerdem ist der Schlafkomfort auf den Kombibänken oft nur mäßig. Darum lohnt es sich, über eine Trennung der Funktionen – Sitzen und Schlafen – nachzudenken, um den unterschiedlichen Anforderungen besser gerecht zu werden. Dann lässt sich ein komfortables Bett zu überschaubaren Kosten selbst anfertigen.

Im Campingbereich sind Kaltschaummatratzen inzwischen üblich. Diesen Schaumstoff gibt es in zahlreichen Ausführungen und Qualitäten, und mit etwas handwerklichem Geschick kann man sich daraus selbst eine Maßanfertigung zuschneiden. Um zu vermeiden, dass sich Schimmel bildet, sollte die Matratze nicht direkt auf der Unterkonstruktion liegen, sondern unterlüftet sein. Die einfachste Möglichkeit ist, ein Abstandsgewebe unter zulegen. Mehr Komfort schaffen Lattenroste, Tellerfedern oder zusätzliche Matratzentopper (haben wir hier getestet).

9. Möbelbau

Für die Planung und Ausführung des Möbelbaus sollte man einiges an Zeit investieren, um schließlich das Ziel des eigenen Traumcampers zu verwirklichen. Die hohe Kunst des Selbstausbaus ist natürlich, die komplette Innenausstattung selbst zu entwerfen und zu bauen.

Nachdem man schon zu Beginn des Projekts einen Grundriss auf dem Papier entworfen hat, geht es jetzt darum, einen Eindruck der Platzverhältnisse im realen Fahrzeug zu gewinnen. Dafür markiert man mit Klebeband die Umrisse des Möbelbaus auf dem Boden des Kastenwagens. Wichtig ist auch darauf zu achten, ob nicht die Radkästen oder die oben eingezogenen Seitenwände dem Wunschgrundriss einen Strich durch die Rechnung machen.

Bei der Auswahl des Möbelbaumaterials sollten Selbstbauer und Selbstbauerinnen neben dem Preis das Gewicht berücksichtigen. Leichtes Pappelsperrholz ist eine relativ günstige Variante, alternativ können laminierte Hohlkammer- oder Stegplatten verwendet werden. Sie sind noch leichter, aber teurer.

Neben Schränken und Raumtrennern muss an den Tisch gedacht werden. Wie groß soll er werden? Soll er fest oder variabel einsetzbar sein? Und wo verstaue ich ihn sicher während der Fahrt? Wer sein Fahrzeug als Wohnmobil zulassen möchte, braucht ihn unbedingt. Mehr zur Wohnmobil-Zulassung gibt es hier.

Möbel aus Vollholz sind schick, aber je nach Konstruktionsart auch bedeutend schwerer als aus leichten Spezialplatten.

Damit die Möbel im Campingbus solide verankert sind, müssen unter der Innenverkleidung entsprechende Montageleisten aus Holz oder Metall angebracht werden, an denen die Einbauten dann verschraubt werden. Neben dem Blick in die Kataloge und auf die Internetseiten der einschlägigen Camping-Ausstatter hilft ein Besuch im Baumarkt. Auch dort finden sich Hölzer, Kunststoffe und Metallprofile, die sich für den Ausbau eignen, und die Auswahl an verschiedenen Werkstoffen ist oftmals größer.

Wenn das handwerkliche Geschick nicht übermäßig ausgeprägt ist und es der Geldbeutel zulässt, kann man für den Innenausbau auf vorgefertigte Ausbausätze zurückgreifen. Diese gibt es für viele gängigen Transporter zum Beispiel bei Reimo ab rund 2.000 Euro, wobei für die Kompaktvans von VW und Mercedes die größte Auswahl zu finden ist.

Soll der ausgebaute Bus weiterhin für verschiedenste Zwecke nutzbar sein, gibt es Möbelmodule, die sich bei Nichtgebrauch leicht wieder aus dem Fahrzeug ausbauen lassen. Die Module sind meist frei kombinierbar und jedes hat einen bestimmten Einsatzbereich, vom Kochen über Verstauen bis hin zum WC-Modul. Solche Möbelsysteme gibt es in großer Vielzahl, vorrangig für kompakte Busse.

Aber auch für die Ducato-Klasse werden komplette Ausbaulösungen angeboten, die bei Bedarf einfach wieder entnommen werden können. Beim Anbieter Flexebu werden dazu an den Wänden Systemschienen angebracht, an denen dann die komplette Inneneinrichtung befestigt wird – ganz ohne Werkzeugeinsatz.

10. Toilette

Die Entscheidung, ob und, wenn ja, welche Toilettenlösung in den Campingbus soll, hängt maßgeblich von zwei Faktoren ab. Erstens von der Größe des Basisfahrzeugs und zweitens vom geplanten Haupteinsatzzweck. Bevorzugt man Stell- und Campingplätze mit Sanitärgebäude, kann man auf ein Klo im Bus verzichten. Wer sein eigenes WC immer in Reichweite haben will, sollte sich über den passenden Toilettentyp Gedanken machen.

In kompakten Campingbussen ist meist kein Platz für eine fest installierte Toilette. Dafür gibt es portable Lösungen, die bei Nichtgebrauch in einem Staukasten verschwinden. Das bekannteste mobile Klo ist das Porta Potti von Thetford. Es kostet rund 70 Euro. Die rudimentärste Lösung ist die Trockentoilette – eine Konstruktion wie ein Müllbeutelständer mit einem WC-Sitz obendrauf. Diese Lösung ist günstig, nimmt kaum Platz weg, ist aber sehr unkomfortabel.

Ganz ähnlich funktioniert die Eimertoilette, bei der die Klobrille auf einem festen Auffangbehälter montiert ist. Diese gibt es schon ab zehn Euro, die Beuteltoilette ab etwa 20 Euro. Eine Übersicht an mobilen Toiletten finden Sie hier. Soll es umweltfreundlicher sein, sollten Sie über eine Trockentrenntoilette nachdenken. Wir haben hier aktuelle Modelle in der Übersicht.

In den großen Campingbussen ist der Platz für eine fest installierte Toilette leichter zu finden. Meist greift man dann zu einer sogenannten Kassettentoilette, also mit herausnehmbarem Fäkalientank. Die gibt es als Banktoilette oder frei stehend mit drehbarer Schüssel. Anbieter sind vor allem Thetford und Dometic. Das Spülwasser kann aus dem zentralen Tank oder einem eingebauten Reservoir kommen. Die Preise beginnen bei knapp 800 Euro, gehobenere Modelle kosten natürlich mehr. Eine SOG-Entlüftungsanlage (ca. 180 Euro) kann zudem sicherstellen, dass sich keine üblen Gerüche verbreiten.

11. Dusche

Ein großer Transporter bietet meist genug Platz für einen Sanitärraum mit Dusche. Die einfachste Lösung ist hier ein Waschbecken mit Wasserhahn, dessen Auslauf als Brausekopf herausgezogen werden kann. Damit sparen Sie sich die Installation einer separaten Duscharmatur.

Ein Vorhang hilft, Wände und Einrichtung vor Spritzwasser zu schützen. Die Bodenwanne sollte zwei Abläufe aufweisen, damit das Wasser bei leicht schräg stehendem Fahrzeug zuverlässig abfließt. Weiterhin sollte man sicherstellen, dass die Ablaufrohre mit ausreichend Gefälle verlegt sind. Dazu kann es nötig sein, die Duschwanne auf ein Podest zu setzen. Wer die Dusche wirklich regelmäßig nutzen will, sollte natürlich die Wassertanks entsprechend großzügig ausgelegen.

In einem kompakten Campervan mit Aufstelldach ist der Einbau einer Duschkabine dagegen fast unmöglich. Einen Ausweg schaffen verschiedene mobile Lösungen, wie etwa die rund zehn Euro teure Solardusche. Das ist ein schwarzer Wassersack, der auf dem Dach liegend von der Sonne erwärmt wird. Das Wasser fließt dann per Schwerkraft zum Duschkopf. Ein Aufstelldach kann die notwendige Stehhöhe liefern.

Hier zeigen wir Campervans von der Stange mit Bad. Vielleicht finden Sie dort Inspiration.

Oder Sie greifen zu einer Kanisterdusche. Dabei wird eine Tauchpumpe in einem mobilen Wasserbehälter mittels 12-Volt-Strom betrieben, um das Nass zur Handbrause zu schicken (ab ca. 70 Euro). Beide Lösungen nutzt man am besten unter der geöffneten Heckklappe.

Mit Anschluss nach außen funktioniert eine Außendusche auch bei kompakten Vans prima, wie hier im Ford Nugget.

Für diese Stelle gibt es aber noch eine komfortablere Lösung: die Außendusche. Die Handbrause wird dabei in eine fest installierte Wassersteckdose gesteckt und bedient sich dann aus dem im Bus eingebauten Tank.

11. Küche

Kochen, Kühlen und Spülen: Besonders bei den kompakten Bussen ist hier Fantasie gefragt, um alle Anforderungen auf kleinstem Raum unterzubringen. Bei den Kochern gibt es fest eingebaute und mobile Lösungen. Die einfachste Option ist ein Gaskochfeld, das mit einer Kartusche betrieben wird. Exotisch, aber komfortabel und im Handling sehr sicher sind Elektrokochplatten. Die funktionieren meist nur mit Außenstromanschluss. Oder mit einer Powerstation: Die besten Powerstations fürs Camping haben wir hier im Test.

Spülbecken schließt man entweder an das festinstallierte Bordwassernetz an oder bezieht das Nass aus einem Kanister, der mit einer Tauchpumpe ausgestattet ist. Wichtig: Auch das Abwasser muss dann in einem Kanister gesammelt werden.

Zum Kühlen eignen sich bei kompakten Campingbussen Kühlboxen mit Kompressor am besten. Es gibt sie in verschiedenen Größen, sodass sie in kleinen Fahrzeugen einen Platz finden können. Die Kühlleistung ist bei hohen Außentemperaturen ausgezeichnet und die meisten schaffen bei Bedarf sogar Temperaturen unter null Grad. Für eine gute Kühlbox sollten 400 bis 600 Euro im Budget eingeplant sein. Den aktuellen Test für Kompressor-Kühlboxen gibt es hier.

In großen Campingbussen kann man auf fest eingebaute Kühlschränke setzen. Die wiegen allerdings, je nach Größe, bis zu 40 Kilogramm und können über 2.000 Euro kosten. Hier hat man die Wahl zwischen Kompressor- und Absorbergeräten. Erstere kühlen besser, und das noch bei leichter Schräglage. Letztere können mit 12 Volt, 230 Volt und Gas betrieben werden und arbeiten leiser.

Ausstattung für den Campingbus-Selbstausbau

Hersteller

- Polyroof: Aufstell- und Hochdächer für Campingbusse, Zubehör.

- Reimo: Dächer, Möbel, Sitzbänke und Technikzubehör für Campingbusse.

- SCA: Aufstell- und Hochdächer für Campingbusse.

Zubehörshops

- Fritz Berger

- Frankana

- Camping-Profi

- Movera

- Camping Wagner

- Reimo