Heizen ist nicht gleich Heizen. Und schon gar nicht im Wohnmobil. Das gilt nicht nur für die individuelle Wohlfühltemperatur, sondern auch für die Konzeption und die Ausstattung des Heizsystems. Generell unterscheidet man Heizungen nach der Art der Wärmeübertragung sowie nach dem genutzten Brennstoff. Verbreitet sind gasbetriebene Luftheizungen, bei denen eine offene Flamme über einen Wärmetauscher die Umgebungsluft anwärmt und diese über ein Gebläse im Raum verteilt. Truma ist führend in diesem Bereich.

Werden Flüssigkeiten zum Wärmetransport herangezogen, spricht man auch beim Wohnmobil von einer Warmwasserheizung – die Domäne von Alde. Seltener sind kraftstoffbetriebene Heizsysteme, die ebenfalls als Luft- oder Wasserheizungen ausgelegt sein können. Hier haben Hersteller wie Eberspächer oder Webasto die entsprechenden Produkte im Portfolio; aber auch Truma kann mit einer Dieselheizung dienen, mit der Combi D.

Steckbrief: Die Truma Combi ist eine Warmluft-Gebläseheizung zur verdeckten Montage mit integriertem Warmwasserboiler. Der fasst zehn Liter. Mit der Heizung kann zugleich oder separat der Raum beheizt sowie das Wasser für Küche und Bad erwärmt werden.

Aufbau, Funktion: In der zentral gelegenen Brennkammer wird Flüssiggas mit 30 mbar mit Gebläseunterstützung verbrannt und die Abgase über einen Kamin nach außen geleitet (Dach oder Wandmontage sind möglich). Um die Brennkammer herum sind der Wärmetauscher für Heizluft und der Warmwasserbehälter angeordnet. Im Winterbetrieb wählt das Gerät automatisch die benötigte Leistungsstufe entsprechend der Temperaturdifferenz zwischen der am Bedienteil eingestellten und momentanen Raumtemperatur. Bei gefülltem Boiler wird das Wasser automatisch mit aufgeheizt.

Bei Temperaturen unter etwa 3 Grad Celsius öffnet automatisch das Sicherheits-Ablassventil Frostcontrol und entleert den Boiler über einen Ablauf nach draußen. Im Sommerbetrieb hingegen erfolgt die Aufheizung des Boilerinhaltes auf kleinster Brennerstufe, die selbsttätig abschaltet, sobald die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist. Die Truma Combi erfordert zum Betrieb einen 12-Volt-Anschluss für die automatische Zündung der Heizflamme und fürs Gebläse (kurzzeitiger Strombedarf 5,6 A, durchschnittliche Stromaufnahme 1,1 bis 1,6 A). Gasverbrauch 160 bis 480 g pro Stunde.

Vorteile: Die kompakte Bauweise der Combi-Modelle bietet eine hohe Flexibilität bei der Auswahl des Einbauraumes, etwa in Staufächern unter der Sitzbank. Vier Warmluftanschlüsse sind beste Voraussetzung für eine flexible Warmluftverteilung. Das Gebläse arbeitet geräuscharm. Bei den Versionen mit Elektro-Heizelement (E-Version) ist beim gemeinsamen Einsatz von Boiler und Heizung ein gemischter Betrieb (Gas plus Elektro) möglich, wobei der Elektroeinsatz bevorzugt wird und sich der Gasbrenner erst bei einer höheren Leistungsanforderung zuschaltet. Mit dem digitalen Bedienteil CP plus ist eine Steuerung von Heizung und Klimaanlage (sofern eingebaut) möglich.

Typen: Die Truma Combi gibt es in zwei Leistungsklassen als Combi 4 (mit den Nennwärmeleistungsstufen 2000 und 4000 W) sowie als Combi 6 für größere Fahrzeuge (mit Nennwärmeleistungsstufen von 2000, 4000 und 6000 W). Beide Varianten sind auch als E-Version mit 230-Volt-Heizstäben erhältlich. Die schaffen eine Nennwärmeleistung von 900 oder 1800 W, die entsprechend der Absicherung der Stromversorgung manuell vorgewählt werden kann. Combi 4 und 6 wiegen leer 14 kg, die E-Versionen 15,1 kg.

Tipps: Für den Betrieb während der Fahrt ist eine Sicherheitsabsperreinrichtung vorgeschrieben. Eine Gasdruck-Regelanlage mit "Crash-Sensor" erfüllt diese Anforderung.

- Beim Tanken, in Parkhäusern oder auf Fähren Anlage abstellen (offene Flamme).

- Die Heizung kann auch ohne Wasser im Boiler in Betrieb genommen werden. Bei Temperaturen unter 7 Grad Celsius im Umfeld des Frostcontrol erst die Heizung einschalten, um das Ventil zu erwärmen. Dann Boiler durch Öffnen eines Warmwasserhahns befüllen.

- Frostcontrol mindestens zweimal jährlich manuell auslösen, um Kalkablagerungen zu entfernen und die Funktion zu kontrollieren.

- Bei Anschluss an einen City-Wasseranschluss muss ein Druckminderer eingesetzt werden, der verhindert, dass höhere Drücke als 2,8 bar im Boiler auftreten können.

- Eine extrem lange Aufheizzeit deutet auf Verkalkung des Wasserbehälters hin. Zum Entkalken des Boilers Zitronensäure verwenden.

- Beim Hochdruckreinigen des Fahrzeugs nicht direkt auf den Kamin sprühen.

Steckbrief: In der Alde Compact 3020 HE wird nicht nur das Wasser für Küche und Bad erhitzt, sondern auch ein frostsicheres Glykolgemisch, das in den Wasserheizkreisläufen zirkuliert. Ein separater Betrieb von Heizung und Warmwasseraufbereitung ist möglich. Der Boiler fasst 8,4 Liter. Verdeckter Einbau in Möbeln oder im Doppelboden ist möglich.

Aufbau, Funktion: Der Heizkessel wird entweder mit Flüssiggas (30 mbar) oder über zwei Elektro-Heizpatronen mit 230 Volt Netzstrom betrieben. Für maximale Leistung ist auch der gleichzeitige Betrieb mit Flüssiggas und Strom möglich. Konvektoren entlang der Außenwände des Fahrzeugs bewirken eine Warmluftzirkulation.

Für maximalen Komfort wird zusätzlich eine Warmwasser-Fußbodenheizung adaptiert (mehrere Kreisläufe möglich). Die Frischluft für den Gasbetrieb wird über das Doppelrohr im Abgaskamin angesaugt. Fenster in direkter Nähe des Kamins dürfen nicht geöffnet werden und müssen mit einem Abschaltsensor versehen sein – das gilt generell und unabhängig vom Heizgerät.

Vorteile: Das Bedienfeld der Alde-Heizung hat einen Touchscreen und eine umfassende Menüführung. Hier lassen sich zahlreiche Funktionen ablesen, steuern und programmieren – von der Energiewahl bis hin zur Nachtabsenkung. Sogar die Einbindung einer Truma-Klimaanlage zur ganzjährigen Klimasteuerung ist möglich, und nicht zuletzt lässt sich die Alde-Warmwasserheizung über ein Zusatzmodul per Smartphone aus der Ferne bedienen.

Typen: Das neueste Modell heißt Alde Compact 3020 HE (High Efficiency). Sie wiegt ohne Füllung 14 kg und liefert mit Propan bei einem Maximalverbrauch von 405 g pro Stunde eine Nennwärmeleistung von 5500 W. Die beiden zusätzlichen Elektro-Heizpatronen (230 V) schaffen 1050 und 2100 W. Der Wärmekreislauf wird durch eine Umwälzpumpe (12 V) in Gang gehalten, Strombedarf maximal 1 A.

Tipps: Der Flüssigkeitsstand muss bei kalter Anlage etwa 1 cm über der MIN-Marke liegen. Möglichst fertiggemischtes Glykol hoher Qualität (mit Inhibitoren) verwenden, das für Heizsysteme aus Aluminium geeignet ist. Keine verschiedenen Glykoltypen mischen, dies kann die Heizkreisläufe verstopfen. Mit Glykol Alde G13 ist ein Flüssigkeitswechsel alle fünf Jahre ausreichend, sonst alle zwei Jahre austauschen.

- Frischwasser im Boiler bei Frostgefahr und mindestens einmal im Monat über das Ablassventil entleeren, damit sich ein neues Luftpolster bilden kann (nimmt Druckstöße im Kessel auf).

- Bei Dauerbetrieb in Höhen ab 1000 m die Bergeinstellung aktivieren.

Steckbrief: Kraftstoffbetriebene Heizungen sind häufig in kompakten Campingbussen zu finden, teils auch in aufgebauten Wohnmobilen oder als Zusatzheizung zum Ausgleich eines Wärmedefizits im Front- und Wohnbereich bei großen Integrierten. Die Brennstoffversorgung erfolgt direkt aus dem Fahrzeugtank. Eine 12-Volt-Versorgung für Gebläse und Zündung ist nötig.

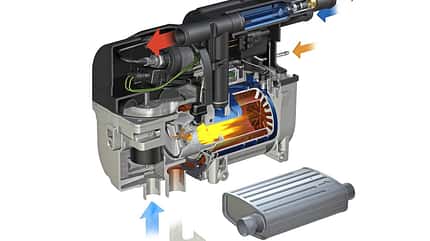

Aufbau, Funktion: Zu unterscheiden sind Luftheizungen sowie Wasserheizungen. Luftheizungen sorgen mittels Brennkammer, Wärmetauscher und Gebläse für eine rasche Erwärmung. Wasserzusatzheizungen sorgen für einen warmen Frontbereich und temperieren oft auch den Kühlkreislauf des Motors mit. Die Warmluft tritt – unterstützt vom Fahrzeuggebläse – über die vorhandenen Düsen im Fahrerhaus aus. Hat sich in der Brennkammer eine stabile Flamme gebildet, wird der Glühstift abgeschaltet.

Der Funktionsumfang wird im Wesentlichen durch das jeweilige Bedienteil bestimmt, über das beispielsweise die Zeitprogrammierung erfolgt. Funkfernsteuerung, auch über Smartphone, ist teilweise möglich.

Vorteile: Insbesondere die Luftheizungen haben ein geringes Gewicht und kompakte Einbaumaße. Ein verdeckter Einbau, teilweise sogar die Unterflur-Anbringung, sind möglich (nicht Truma Combi D). Kraftstoffheizungen greifen nicht auf den Gasvorrat im Fahrzeug zu; die Brennstoffversorgung ist einfach. Für Wohnmobile sollten sie jedoch – anders als im Pkw – auf Dauerbetrieb ausgelegt sein.

Typen: Luftheizungen von Eberspächer heißen Airtronic, wobei die kleine D2 im Frontbereich zur punktuellen Unterstützung gedacht ist (Nennwärmeleistung bis 2200 W). Das Pendant von Webasto ist die Air Top 2000 STC mit 2000 W. Die stärkeren Versionen von Eberspächer D3 und D4 sowie die Webasto Evo 40 und Evo 55 schaffen im Power-/Boostmodus bis zu 5500 W. Der Verbrauch liegt zwischen 0,1 L/h bis 0,67 L/h und das Gewicht zwischen 2,6 kg und 5,9 kg.

Die Eberspächer-Wasserheizung Hydronic ist in sechs Versionen mit Heizleistungen bis 12 000 W erhältlich. Die entsprechende Lösung von Webasto heißt Thermo Top und bringt bis zu 9100 W. Die Gewichte für Wasserheizungen bewegen sich zwischen 2,1 kg und 6,2 kg. Die Webasto Dual Top Evo und die Truma Combi D heizen nicht nur, sie erwärmen gleichzeitig Wasser in ihrem Boiler. Sie leisten bis zu 8000 W und wiegen bis zu 21 kg.

Tipps: Wie alle Heizungen mit offener Flamme an Tankanlagen und in geschlossenen Räumen abstellen. Kraftstoffbetriebene Heizgeräte auch außerhalb der Heizperiode etwa einmal im Monat für rund zehn Minuten in Betrieb nehmen. Manche Heizungstypen sind nicht für Biodiesel geeignet (Betriebsanleitung beachten).