Spätestens wer seine ausgelaugten Bordakkus austauschen muss, steht vor der Frage: Welche Batterie ist die richtige? In diesem Artikel über Batterien haben wir die auf dem Markt üblichen Batterietypen ausführlich vorgestellt. Doch eine wesentliche Frage blieb dabei ungeklärt: Was bringt das Upgrade auf eine leichte, aber auch teure Lithium-Batterie (LiFePO4) wirklich?

Wir wollten es genau wissen und machten den Systemvergleich zwischen einer AGM- und einer Lithium-Eisenphosphat-Batterie mit vergleichbarer Kapazität (AGM: 120 Ah, Lithium: 110 Ah). Beide Akkus gingen nagelneu, also ohne Alterserscheinungen etwa durch eine beginnende Sulfatierung, ins Rennen. Um zu ermitteln, wie viel und wie lange die verschiedenen Stromspeicher unter praxisnahen Bedingungen Energie abgeben, statteten wir unser Dauertest-Wohnmobil mit einer komplexen Messeinrichtung aus. In Zusammenarbeit mit den Batterieexperten von Büttner Elektronik entstand ein Testprotokoll, das die Eigenschaften der getesteten Batterien realistisch abbildet.

Wie lange eine Batterie Strom liefert, hängt von der Höhe des Verbrauchs ab. Pauschal lässt sich daher nicht sagen, wie viele Stunden oder Tage ein Reisemobilist mit dem Stromspeicher auskommt. Um vergleichbare Werte zu erhalten, aktivierten wir verschiedene Verbraucher über 12 Stunden verteilt in Intervallen. Dadurch simulierten wir nacheinander für jede der beiden Batterien einen realistischen Tagesablauf. Nachts durften sich die Batterien dann erholen, bevor morgens der erste Verbraucher wieder startete.

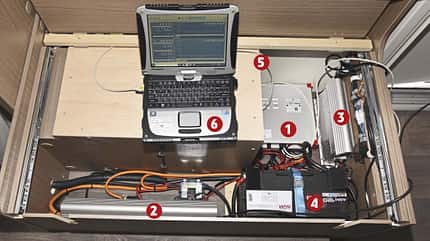

1. Der Testaufbau im Überblick

Mit einer extra angefertigten Messeinrichtung zeichneten wir Strom und Spannung über mehrere Tage hinweg auf. Herzstück der Anlage ist eine Box, die mit Hilfe eines Shunts sämtliche Vorgänge an der Batterie registriert. Protokolliert haben wir die Daten mit einem Computer, der die Ergebnisse anschließend in Tabellenform darstellt. Um die Messergebnisse nicht zu verfälschen, wurde der Laptop an einer Stromquelle außerhalb des Fahrzeugs gesondert angeschlossen.

Testaufbau:

1) Messbox

2) Wechselrichter 1700 W

3) Ladegerät 30 A

4) Batterie AGM/Lithium

5) Datenkabel

6) Computer für Datenaufzeichnung

Ebenso am Testablauf beteiligt: ein Wechselrichter mit 1700 Watt Leistung und ein Ladegerät mit 30 Ampere.

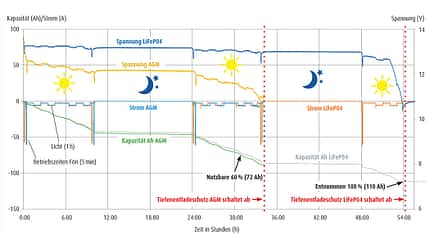

Die Entladung der Batterien im Vergleich

Von den 120 Amperestunden der AGM-Batterie konnten wir 88 Ah entnehmen, bevor nach gut 35 Stunden der Tiefentladeschutz eingriff. 27 Prozent der Kapazität entpuppten sich in diesem Testablauf als totes Kapital, das nicht nutzbar ist. In der Praxis dürften es sogar noch mehr sein, denn eine AGM- oder Gel-Batterie sollte schon bei 60 Prozent entnommener Nennkapazität (hier 72 Ah) nachgeladen werden. Sonst droht der Akku zu sulfatieren, was die Lebensdauer verkürzt. Darum sollte eine Bleibatterie auch niemals längere Zeit teilentladen gelagert werden.

Die Lithium-Batterie ist dagegen pflegeleichter. Ihr schaden weder teilentladene Ruhephasen noch tiefe Entladungen, und sie gibt unabhängig von der Stromstärke immer dieselbe Kapazität ab. Tatsächlich bestätigt sich, dass 100 Prozent der Kapazität von 110 Ah nutzbar sind. Dementsprechend hält sie in unserem Test über 20 Stunden länger durch. Bei der AGM-Batterie schaltete der Tiefentladeschutz des Ladegeräts die Stromentnahme bei einer Spannung von 10,35 Volt ab. Bei der Lithium-Batterie verhindert dagegen die integrierte Steuerelektronik, dass der Tiefentladeschutz des Elektroblocks aktiviert wird.

Der Test zeigt außerdem, dass die AGM-Batterie effektiv umso weniger Kapazität abgeben kann, je stärker die Stromentnahme ist. So fällt die Spannung der Bleibatterie nach dem Einschalten des Föns signifikant ab, während sie bei der Lithium-Batterie sichtbar stabiler bleibt. Damit der AGM-Stromspeicher also möglichst leistungsfähig ist, müssen ihm Ruhephasen gewährt werden, in denen sich die Spannung etwas erholen kann.

Test: Wie lange liefern die Batterien Energie?

Für den Test haben wir kontrolliert Strom entnommen. Eine am Wechselrichter angebrachte Zeitschaltuhr aktivierte morgens und abends einen Fön mit 1200 Watt. Diese Leistung ist vergleichbar mit einer Kaffeemaschine. Eine zweite Zeitschaltuhr ließ viermal täglich eine 40-Watt-Glühbirne leuchten, was etwa dem Strombedarf eines Fernsehers entspricht. Zusätzlich wurde eine Deckenleuchte mit 0,3 Ampere für 12 Stunden betrieben. Während die Spannungskurve der LiFePO4-Batterie nur leichte Stufen zeigt, fällt die Spannung der AGM-Batterie nach kurzer Zeit deutlich ab. Unter den getesteten Bedingungen versorgt die Lithium-Batterie den Wohnraum für 2 Tage und 6 Stunden mit 110 Amperestunden, bei der AGM-Batterie hält die Stromversorgung mit 88 Amperestunden 1 Tag und 7 Stunden.

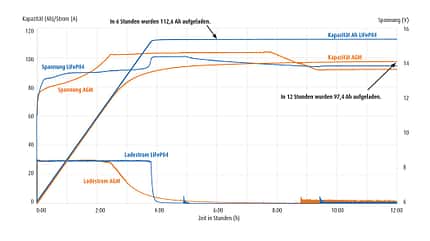

Auch beim Aufladen zeigen sich Unterschiede. Abhängig ist die Ladezeit in erster Linie von dem verwendeten Ladegerät. Im Test eingesetzt wurde ein leistungsstarkes Gerät mit maximal 30 Ampere Ladestrom. Doch bei der AGM-Batterie werden diese nur etwa drei Stunden lang ausgereizt, bevor der Ladestrom aufgrund der spezifischen Kennlinie reduziert wird. Zwölf Stunden dauert es, bis 97 Amperestunden in die AGM-Batterie fließen. Bei der Lithium-Batterie werden 112 Amperestunden bereits in sechs Stunden nachgeladen, da der maximale Ladestrom von 30 Ampere rund eine Stunde länger anliegt. Um die Schnellladefähigkeit des LiFePo4-Akkus voll auszunutzen, sollte in der Regel zusätzlich zur Batterie allerdings auch ein passendes Ladegerät mit der entsprechenden Kennlinie nachgerüstet werden.

Auch von einem Ladebooster, der während der Fahrt Strom in die Batterie einspeist, profitiert die Lithium mehr als die AGM. Beide Batterien werden zu Beginn zwar gleich schnell geladen, nähert sich die Kapazität aber der maximalen Obergrenze, drosselt das Ladegerät den Ladestrom bei der AGM-Batterie merklich. Die Vorteile der Lithium-Batterie sind allerdings auch teuer erkauft: Die von uns getestete Lithium-Eisenphosphat-Batterie von Büttner kostet rund 4,5 mal so viel wie die AGM-Batterie mit ähnlicher Kapazitätsangabe und Abmessungen. Eine längere Lebensdauer allein rechtfertigt den hohen Preis der Lithium-Batterie nicht. Betrachtet man das Leistungsgewicht, ist die Lithium-Batterie jedoch ein Gewinn in doppelter Hinsicht.

Im Vergleich zu der über 26 Kilogramm schweren AGM-Batterie spart man mit ihr 14,7 Kilogramm Gewicht und kann gleichzeitig 22 Amperestunden mehr nutzen. Die Investition in die moderne Batterietechnik lohnt sich, zumindest zu den aktuellen Preisen, nur für Reisemobilisten, die häufig autark stehen und ihre Batteriekapazität in Verbindung mit einem Wechselrichter ausreizen wollen. Wenn ein hoher Strombedarf gedeckt werden soll, profitieren Reisende von der Gewichtsersparnis besonders. Um den Stromhunger eines Wechselrichters und der daran angeschlossenen 230-Volt-Geräte zu stillen, sollten am besten zwei AGM-Batterien parallel geschaltet werden.

Nutzbare 144 Amperestunden (wie im Fall des Testakkus) würden dann aber auch über 50 Kilogramm Gewicht bedeuten. Ersetzt man die zwei AGM- durch eine LiFePO4-Batterie, spart das 39 Kilogramm bei immer noch üppigen, voll nutzbaren 110 Amperestunden. Wird der Stromspeicher regelmäßig geladen, erfüllt die weitaus günstigere AGM-Batterie ebenso ihren Zweck. Auch wer nur 12-Volt-Geräte und nicht über einen Wechselrichter Fön, Wasserkocher und Co. betreibt, wird die zur Verfügung stehende Strommenge herkömmlicher Stromspeicher kaum vollständig nutzen.

Test: Wie schnell laden die Batterien auf?

In der Hälfte der Zeit wurde die Lithium-Batterie mit mehr Energie aufgeladen als die AGM-Batterie. Die Ursache ist an der Kurve für den Ladestrom erkennbar. Dieser beträgt bei der LiFePO4-Batterie knapp vier Stunden lang volle 30 Ampere. Bei der AGM-Batterie sinkt der Ladestrom bereits nach 2,5 Stunden stetig ab. Nach etwa neun Stunden gelangen nur noch geringe Ladeströme in die Batterien. Die Lithium-Batterie ist zu diesem Zeitpunkt bereits voll geladen, während die AGM-Batterie noch mit weiteren Amperestunden befüllt wird. Da während des Ladevorgangs Verluste entstehen, wurden insgesamt 97,4 Amperestunden aufgeladen, obwohl nur 88,62 Amperestunden entnommen wurden.

4. Es kommt auf den Gebrauch an

Der Austausch einer AGM-Batterie ist günstiger und in der Regel einfacher. Wer eine Lithium-Batterie nachrüsten möchte, muss zusätzlich prüfen, ob das Original-Ladegerät auch mit dem neuen Batterietyp kompatibel ist. Denn jeder Batterietyp hat seine eigene Ladekennlinie, die Ladestrom, Ladeendspannung und Erhaltungsladung bestimmt. Wenn die Kennlinie nicht zum Batterietyp passt, droht entweder eine Überladung oder der Stromspeicher wird nie vollständig geladen.

Wer sich für eine Lithium-Batterie entscheidet, sollte zudem beachten: Auch über die Kapazität hinaus gibt es unterschiedliche Leistungswerte. Die angebotenen LiFePO4-Modelle sind für verschieden starke Entladeströme ausgelegt. Die getestete MT-Li 110 von Büttner Elektronik verträgt dauerhaft 200 Ampere Entladung, während andere Batterien dieses Typs manchmal nur 100 oder weniger Ampere erlauben. Für den Betrieb mit einem Wechselrichter, an dem beispielsweise eine Kaffee-Kapselmaschine rund 120 Ampere zieht, sind solche Batterien ungeeignet. Ein Hinweis auf den Dauerentladestrom ist aber nicht immer leicht zu finden. In Onlineshops oder auch gedruckten Händlerkatalogen ist dieser Wert nur selten vermerkt. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, sollte die technischen Daten im Zweifelsfall direkt beim Hersteller der jeweiligen Batterie erfragen.

Beispielrechnung für möglichen Tagesverbrauch

Fernseher: 45 W x 4 h : 12 V= 15 Ah

Licht: 16 W x 5,0 h : 12 V= 6,6 Ah

Wasserpumpe: 25 W x 0,5 h : 12 V = 1,0 Ah

Fön: 1200 W x 10 min : 12 V= 17 Ah

Gesamt: 39,6 Ah

Vor- und Nachteile

AGM-Batterie:

getestete Batterie MT AGM 120, Preis: 369 Euro

Günstiger Preis

In der Regel kein spezielles Ladegerät notwendig

Hohes Gewicht

Kapazität nicht vollständig nutzbar

Lithium-Batterie:

getestete Batterie: MT-Li 110, Preis: 1699 Euro

Geringes Gewicht

Mehr nutzbare Kapazität

Kürzere Ladezeit

Sehr hoher Preis